まず始めに

はい、本日講師を務めさせていただきます。27無職男性にほいちです。

こちらの記事は、【11日目】新潟県⑥ 続き?です。

佐渡金山を巡った結果、道中の説明とかを読むことで、佐渡金山のことがなんとなく分かった気になってしまった27歳無職男性。

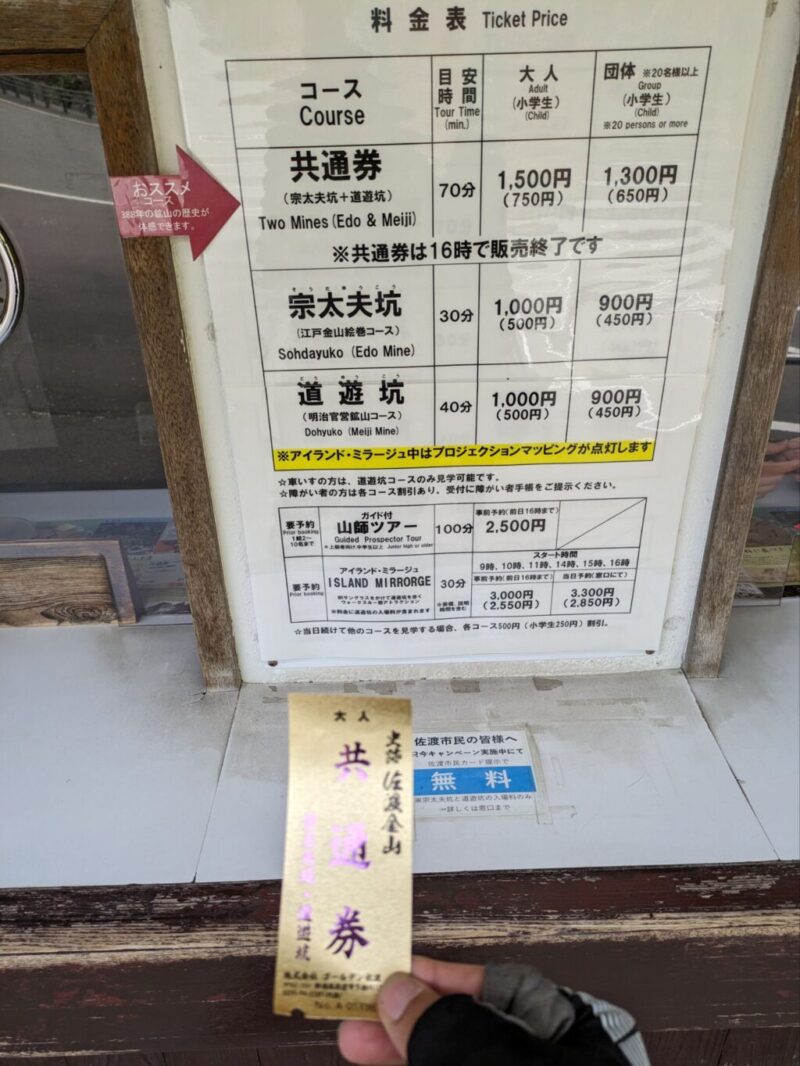

1500円で得た情報を、裏取りなどを行わず、テキトーな解釈をしながら書いていきます。

わりと長いので、興味ある人は読んでね。

ちなみに撮影しまくった後に、写真撮っても良いか確認したんですけど、撮っても大丈夫らしいです。太っ腹ですね。

あくまで分かった気になっているだけなので、実際の所は分かりませんが、小学校の自由研究の参考ぐらいには使えると思います。(中学校だと怪しいレベル)

それではスタート。

宗太夫坑コース

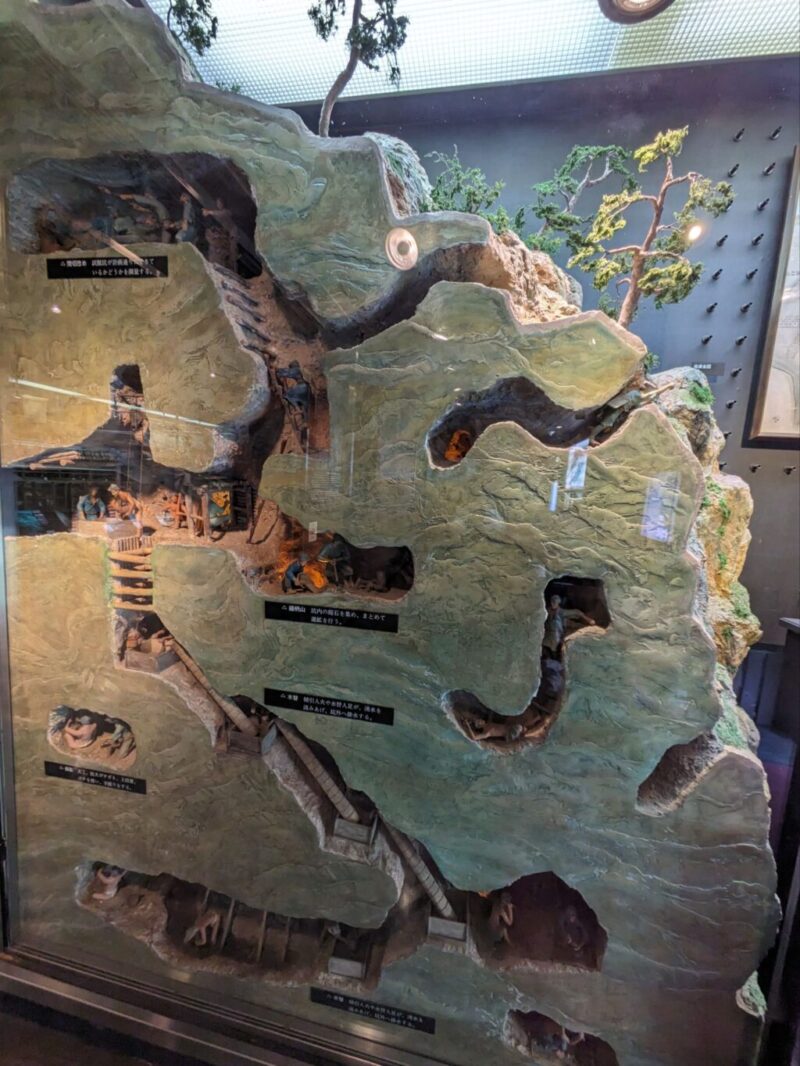

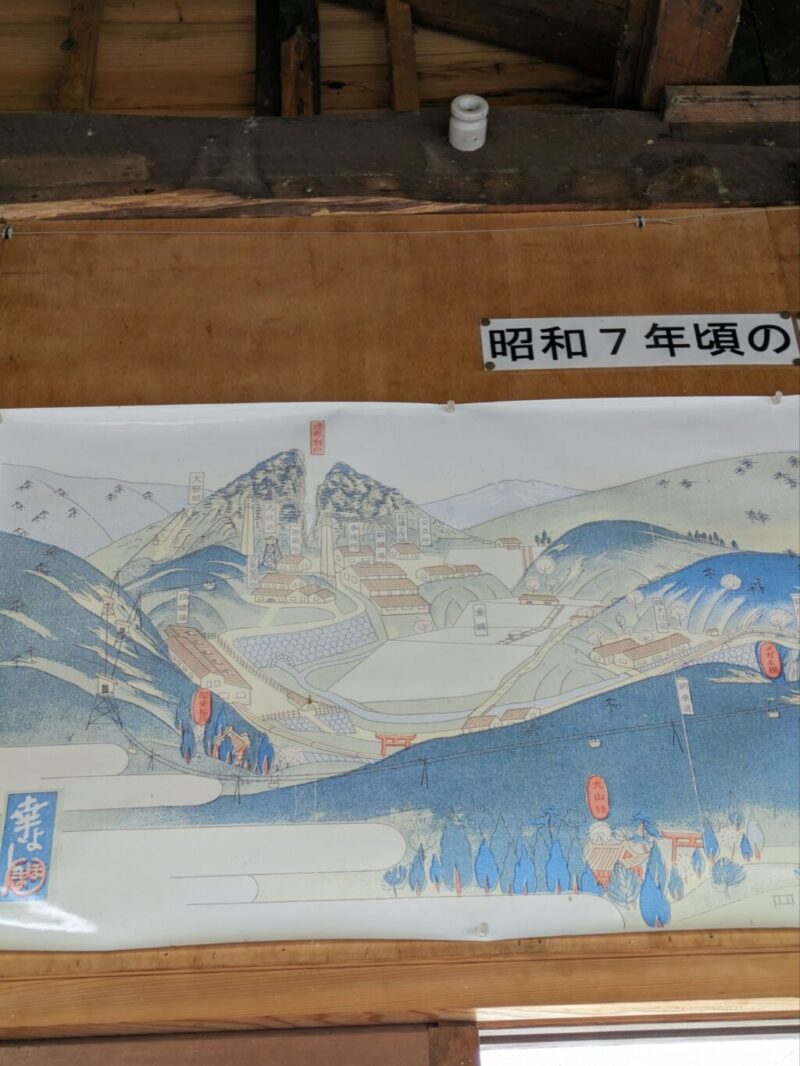

まずは宗太夫坑コース編。佐渡金山物語の前編です。1個の山がどのようにして、割れるまでに至ったかを知ることが出来ます。

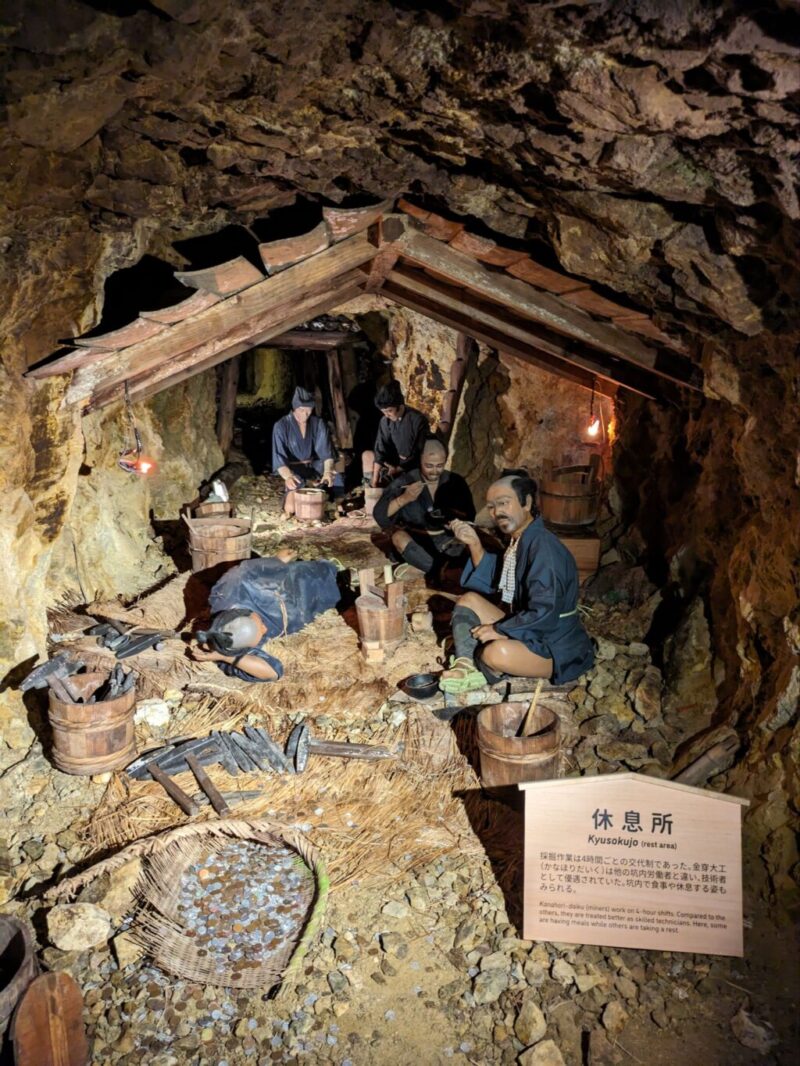

こちらのコースは絵巻の再現ということで、説明と共に人形が置かれています。どうやって掘って、山を割ったんだ?という疑問を解決してくれます。

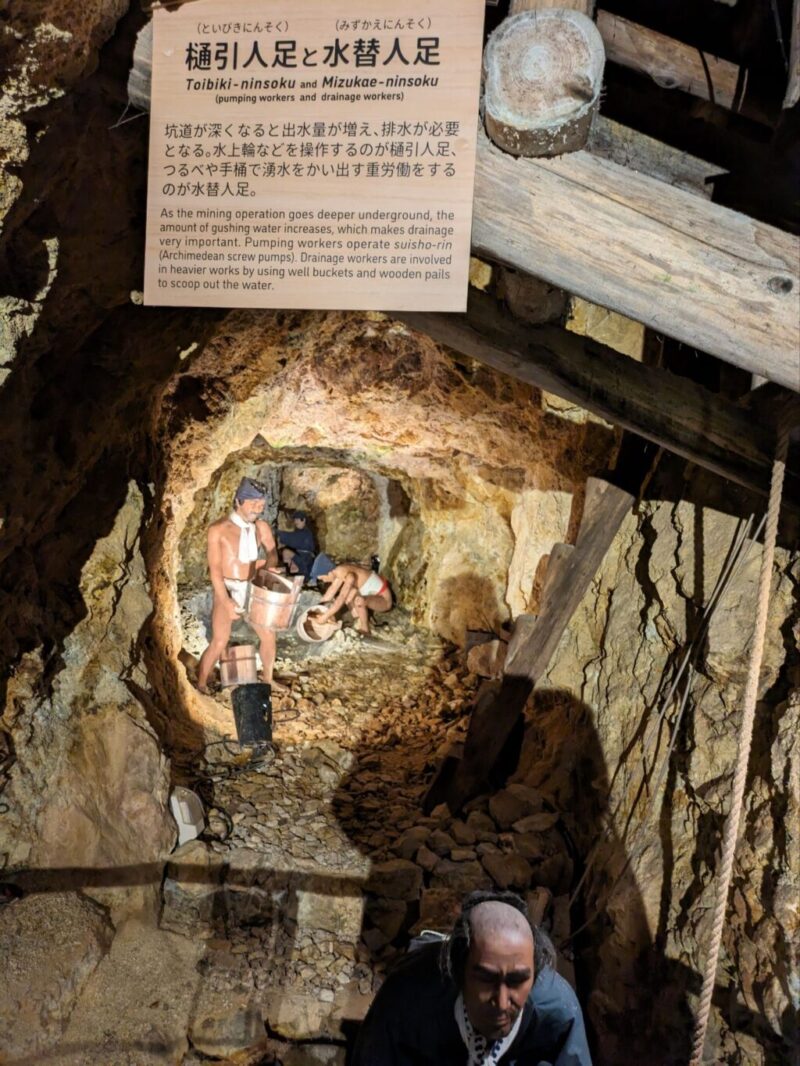

この棒は水上輪。交代制で24時間回してます。上のハンドル回すと水が下から上に昇っていきます。

仕組みはたぶん、船のプロペラみたいなのを筒の中にいっぱい並べてる感じだと思います。水が上がりそうな気がしますよね。螺旋階段みたいな。

海面より下にもひたすらに穴を掘っていくもんだから、地下水が多くなってしまい、水を抜かないと穴が掘れなくなるんですね。大変だ。

穴を掘るには色々な準備が必要になります。この人たちは道を作っている人たち。崩落しないようにしてくれていますね。

この人たちとは別に測量して穴掘る場所を決めたりする人もいます。テキトーに掘ってるわけじゃないんですよ。

風を送る人もいます。穴の中は空気が薄くなっているので、この役割がないとみんな酸欠で倒れてしまうことでしょう。ハンドル回すだけでも責任重大。

深くなっていくと、水上輪も届かなくなってしまいます。結局どうするかって言うと、バケツで水抜くんですね。このどうにもならない感が好き。

金を掘っている人です。金鉱脈を削って加工前の岩をゲットしてます。岩盤が固くて1日10cmぐらいしか進まないらしいです。

削った岩は頑張って運びます。人力です。道が狭いのでほふく前進とかしながら運んでます。大変だよね。

そんでもって最後。祝う人。

「やわらぎ」とかいう神事です。太鼓叩いて歌って祈ります。坑道が柔らかくなるように祈ってるらしいです。無駄なことしてるなーと思ってしまったので、写真撮ってません。すみません。

信仰を否定してるわけじゃないんですけど、現場の人だけが忙しそうで、懐かしいなって思いました。そんな雰囲気です。

で、全体図がこんな感じ。アリの巣みたいだね。

宗太夫坑コースに来ると色んな資料が見られます。

この金の延べ棒、取り出しチャレンジにも参加できます。30秒以内にこの穴から抜き取るのですが、

こいつ12.5kgもあります。本物の金塊です。

穴も小さいので片手で挑むことになります。私は入口でつっかえて無理でした。

腕細い人なら、腕に乗せて引っ張り出せそう。

取る方法としては、穴の方まで金塊を持ってきて、穴のフチに金塊を立てかける。最後は穴のフチを支点にしながら持ち上げて指先で抜き取る。これでいけます。

チャレンジ回数が不明だったので、自分は1回だけの挑戦にしました。なので試してません。机上の空論です。

誰か試してみてください。結果教えてね。

ちなみにこの金塊、なんと取れた人は持ち帰って良いそうです。嘘です。記念のシリアルカードが貰えます。

資料室からは売店に繋がります。商売上手ですね。

以上が宗太夫坑コースです。

掘るための必死さが見ていて面白いです。金を掘れるなら、山割れるぐらい必死になりますよね。

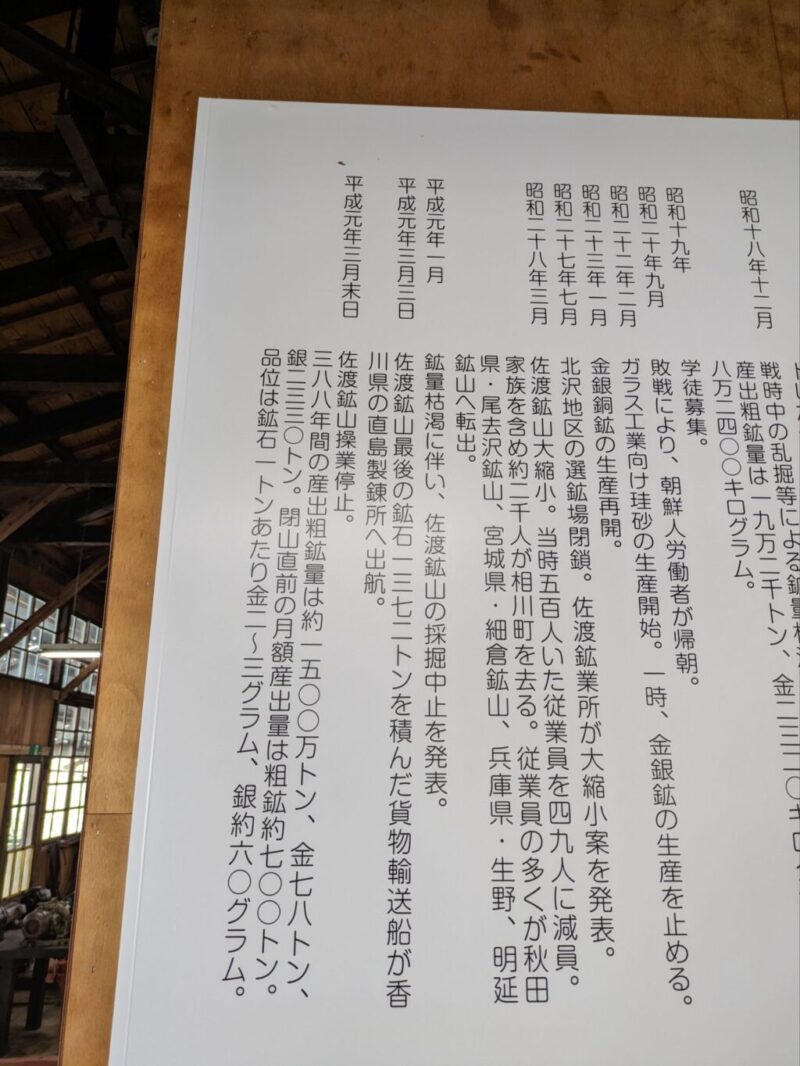

江戸時代から掘り始めて、平成元年まで掘り続けてました。近代になると、火薬とか機械を使うようになるんですけど、それは道遊坑コースの方で見ることができます。

道遊坑コース

というわけで、道遊坑コースに行きます。佐渡金山物語の後編です。

売店を出てまた先程の入口へ、共通券を見せると次は左に案内されます。

このコースでは、明治から平成元年までの100年ぐらいに、実際に使われていた坑道を歩きます。当時使われていた機械なんかを展示してます。

江戸時代では、人力で運んでから、頑張って金鉱石を溶かして不純物取り除いていたんですけど、明治ともなると、機械使います。

トロッコで運ぶし、頭良さそうな金の取り出し方してます。もう、私には理解出来ません。

ひたすらに坑道の中を歩いていきます。道中に説明もあるのですが、金を掘るために効率化されているなぁってなります。

私ぐらいの知能だと、どうやって効率化されているかは、あまり分かりません。雰囲気を楽しみます。

坑道の外に出ると、撮影スポット教えてくれます。

他にも機械の展示室と、佐渡金山の近代史が分かる資料室があります。

以上が道遊坑コースです。コースの最後は売店に繋がってます。商売上手ですね。

最後に

つまり、この記事何が言いたいかって言うと、知識ひけらかしたくなるぐらい面白いから行ってみてね!ってことです。

佐渡島自体も良いところなので、旅行におすすめ。

もしかしたら世界遺産になるかもしれないので、なってからだと観光客が増えて、見に行くの大変になりますよ。今がチャンスですね。

はい、長々と読んでいただいて、ありがとうございました! これであなたも佐渡金山を語れますね。

家族や友人に佐渡金山の話をしてみてください!

ふーんって言われると思います。以上!